刀剣の種類について

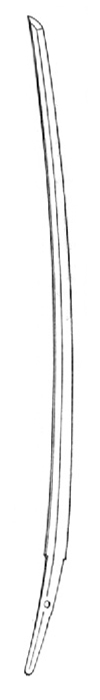

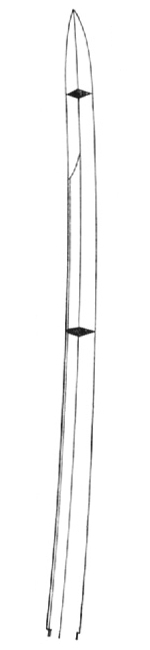

太刀

たち

主に馬上で使われ、刃を下にして腰に佩く 刃渡りは60cm又は2尺以上

一般的に古刀に多いが、太刀として造られたものであっても後に大磨り上げ無銘にされているものは刀と呼んでいる

太刀の中でも特に大ぶりである場合は大太刀(おおだち)、小ぶりの60cm前後の短めのものは小太刀(こだち)と区別している

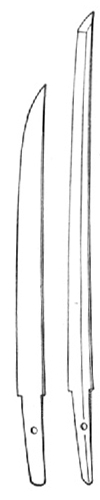

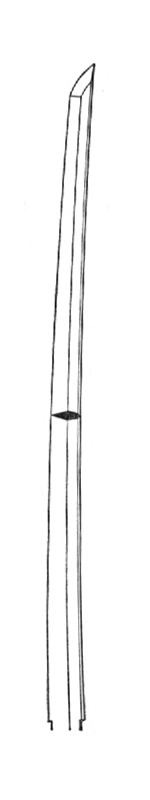

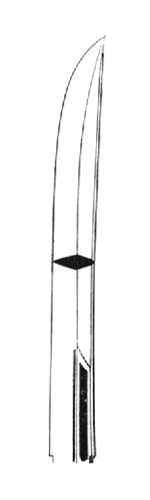

刀

かたな

刃を上にして腰に差す 刃渡りは60cm又は2尺以上

日本刀の総称的な呼び方としても用いられている

60cm前後で先反りが強く、片手打ちに適した形態を持つものには、特に打刀(うちがたな)の名称がある

脇差

わきざし

刃渡り30cmまたは1尺から60cm未満又は2尺未満

長さの上から大脇差、小脇差の呼び名もある。

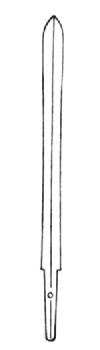

短刀

たんとう

刃渡りが30又は1尺未満 例外として寸伸び短刀有(定寸の25、8cmから30cmを超えるもの)

剣

けん

両刃造りで左右相以形のもの。

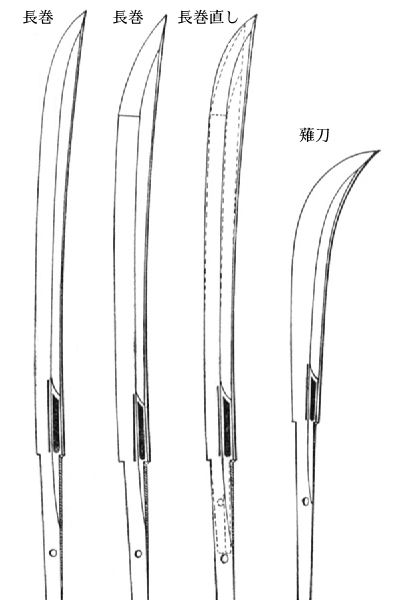

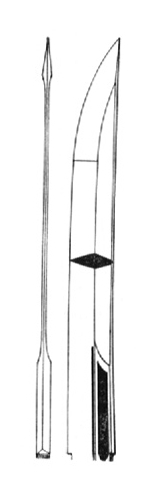

薙刀(長刀 長巻)

なぎなた

長柄をつけて、主として薙ぎ払う機能を持ったもの。

古くは長刀と書いている。横手があるものもまれにあるが、横手のない形態が普通で、独特の樋を見ることがある。

切先が大きく身幅も広く、中心(なかご)が長いことを特徴とする。

切先が特に張って反りがあるものを薙刀と呼び、一般の形態で横手があるものを長巻と呼ぶ説と柄の長いものが長巻で正式な区別はないとする異名同物とする説などが存在する。

また長巻とは元来薙刀の外装のことで、柄を長く蛙巻きにして用いたところからの名称として使用することもある。

後世これらの長さや反りを改造したものは長巻(薙刀)直しと呼んでいる。

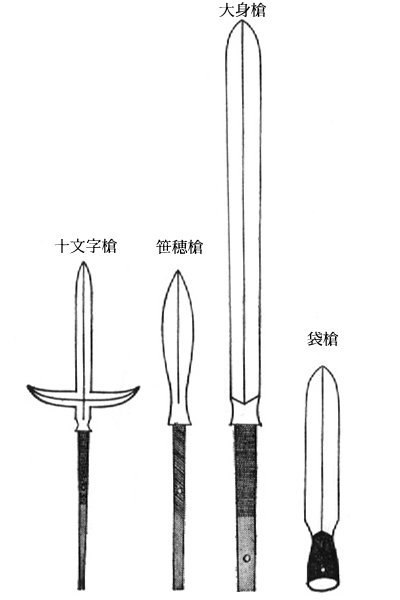

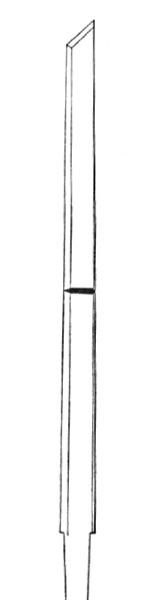

槍

やり

突くことを主目的とし、長柄をつけて用いたもの。柄の中に中心(なかご)を差す形式と、柄を下部に差し入れて用いる袋槍がある。

直槍、大身槍、鎌槍、平三角造り、両鎬造り、笹穂形、十文字槍、片鎌槍など長さや形状、造り込みの種類によってさまざまな名称がある。菊池槍は冠落とし造りの短刀と同じ形をしていて中心(なかご)が長い。

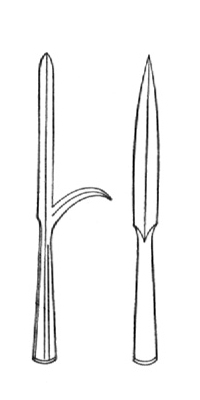

鉾

ほこ

槍と同様に柄を付けて突くもので、これが変化して槍になったとみられている。

ほとんど槍と変わらないものがある。銅器から有り

造り込み

本造り(鎬造り)

ほんづくり(しのぎづくり)

鎬が棟に寄り、横手があり、刀身には反りがある。

一般的に見る太刀・刀・脇差のほとんどがこの形。

平造り

ひらづくり

鎬や横手がなく、棟角から刃先にかけて平面に近い形をしている。

両刃造り

もろはづくり

剣のように鎬を中心にして左右相似形ではないが、両面に刃のある形で、中には反りを持つものもある。

切先両刃造り(鋒諸刃造り)

きっさきもろはづくり

小鳥丸(こがらすまる)造りともいい、切先または上半の部分が両刃で、下方は別の造り込みになっているもの。

菖蒲造り

しょうぶづくり

鎬造りに対して切先部分に横手がなく、植物の菖蒲の葉のように尖った形をしている。

冠落とし造り

かんむりおとしづくり

鎬地の上半の側肉を落として菖蒲造り同様にしたもの

短刀、脇差以外には呼ばない。

鵜首造り

うのくびづくり

冠落とし造りとほぼ同様であるが、下半の棟とあわせて切先の棟も残し、この中間の鎬地の側肉を落としたもの。

横手のあるものとないものの両方がある。

おそらく造り

おそらくづくり

切先と平地の境界を示す横手が刀身の中央または刃区よりにあって、切先が大きくのびて見えるもの。

短刀や、まれに脇差にある。

切刃造り

きりはつくり

鎬に相当する稜線(りょうせん)が著しく刃先に寄り、従って鎬地も広い。

片切刃造り

かたきりはづくり

一方の綿が平造りまたは鎬造りで、他面が切刃造りになっているもの。

刀剣鑑定読本(著者永山光幹 発行株式会社青雲書院)と新版 日本刀講座(雄山閣出版株式会社)引用