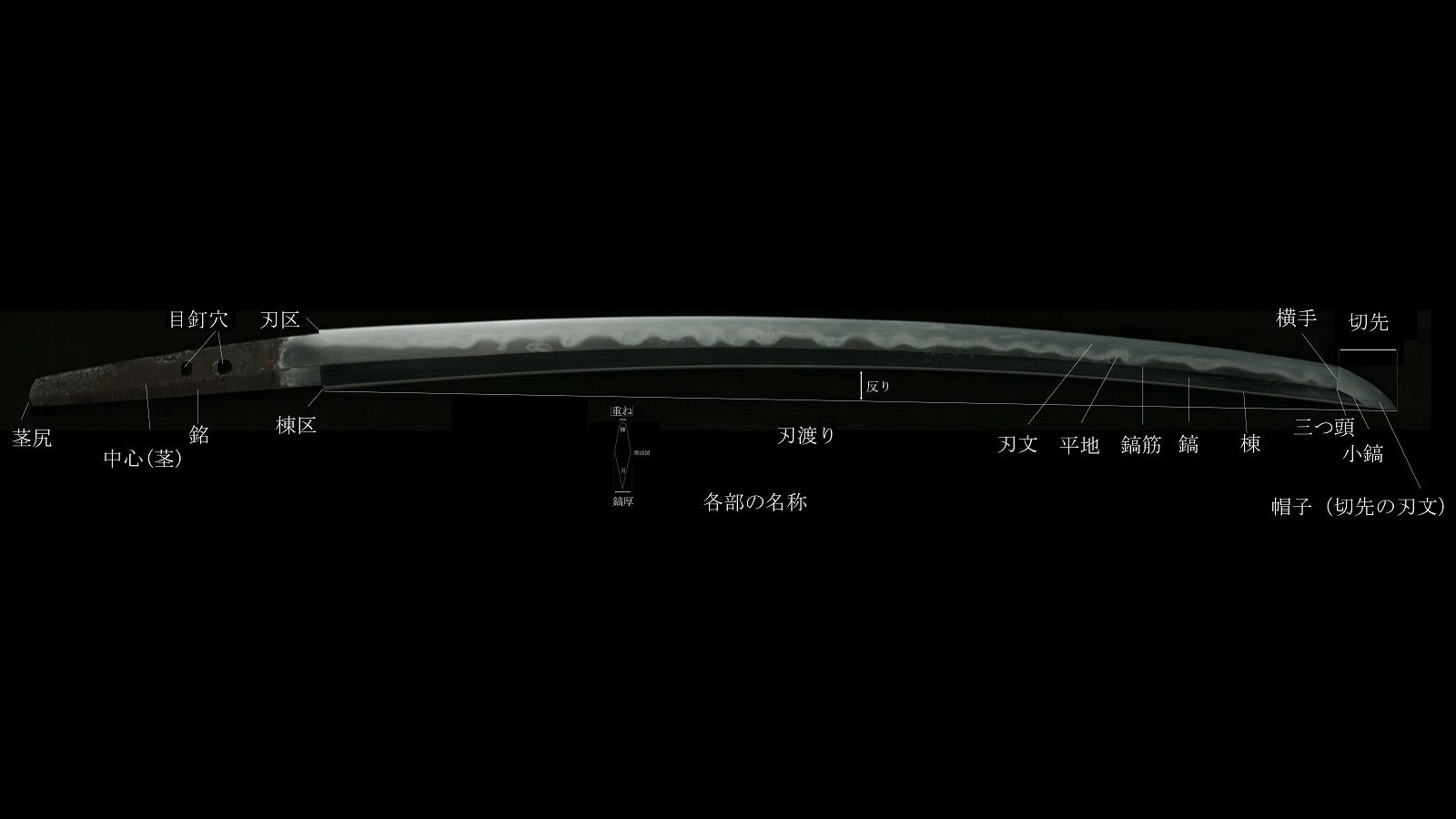

日本刀の弱点と欠点と見所

真の刀を求める

真剣を扱ったことがない方の日本刀に対するイメージは、鬼を切った伝説、岩を切った伝説、マンガ等の影響か、なんでも良く切れて、刃こぼれもせず、切れないものがないと思われがちです。

しかし、実際には日本刀の構成割合はほとんどが鉄(Fe)であり、物質である以上、物理的な弱点は必ず存在します。

本ページではあまり取り上げられないその弱点から、物理的な視点による欠点、美術的な視点による欠点、見所等を独自の見解、考察を加えここに記載させていただきます。

日本刀の弱点

日本刀の弱点は刃側以外からの衝撃、錆、熱です。

平側や棟側からの衝撃

平地は薄く、構造上曲げには弱いです。また岩や電柱など硬い物に棟から強く打ち付ける(峰打ちする)と刃切れを起こしやすいと言われております。これを物理的に説明をしますと、球体など曲面の形状の物は外(刃側)からの力に強いが、内部(峰)からの力には弱い性質があるからです。鶏の卵の殻がイメージつきやすいと思われます。外からの圧力には強いのですが、内部はヒヨコが出る時に弱い力でも割ることができます。車のフロントガラスも同様です。外側からの力には強く内側からの力には弱いです。また、刃は陶磁器のように硬い鉄(マルテンサイト)で構成されているため硬い分脆くなり割れやすく、割れれば圧縮の力よりも引っ張る力に弱くなります。柔らかい鉄(フェライト)はこの引張強度は強いというよりも伸びるため割れて切断することがありません。鉄筋コンクリートには柔らかい軟鉄が使われ、硬いコンクリートのような引張強度が弱いものを補っています。このように通常の造り込み(刃に硬い焼きがあり、反りが深く、峰に焼きがない)の場合は日本刀は棟側からの衝撃に弱いです。(そのためか昔は棟に傷がある刀が高価で取引された話も聞きます。弱点である棟にダメージを受けたにも関わらず折れずに残っているのでその刀は名刀だという判断ではないでしょうか。)

錆び

次に弱点をあげるとすると錆びになります。主に炭素鋼で鉄のため、酸化しやすく錆びやすい性質をもっております。

古刀や現代刀でも表面に被膜(油、酸化被膜)がついた刀は比較的錆びづらいのですが、研いだりして完全に被膜がなくなると当然錆びやすくなります。

黒錆は酸化被膜となり進行しませんが、赤錆は日本刀の敵です。内部にまで進行していきます。

そのため日本刀を保護するためには被膜をつくるため油をひく手入れが必要です。しっかり手入れが行き届いた刀は錆びは進行しません。1000年前の刀が存在するのはその間大切に保管されたり、行き届いた手入れをされていたからです。

熱(温度)

日本刀は焼き入れや焼き戻しが施されて、適切な硬度になっています。

熱を加える(160度から230度)とマルテンサイト(刃の硬い組織)の炭素量に変化が現れます。

火事などで長時間160度の温度にさらしたり、短時間でも230度以上の高温にさらすことで、日本刀の組織(柔らかい順にフェライト、オーステナイト、パーライト、トルースタイト、マルテンサイトなどが存在)はより柔らかい組織へと変化していきます(脱炭作用)

最悪の場合、完全に焼き戻し(脱炭)され焼き刃は無くなり、なまくら刀になります。

また戦時中、極寒の地で刀が折れたように、寒さにも弱いです。リンの含有量が多いと折れやすく、第二次世界大戦時に軍刀製造では硫黄やリンの量の調整が施されました。

その他

いかなる名刀であっても悲しいことに現代の機械であるディスクグラインダー、切断機等で切断できてしまいます。

日本刀の素材である鋼が砥石で研げるように、鋼より硬い(モース硬度)ダイヤモンドや砥石で研磨ができます。研磨ができるということは物理的に削られているわけです。グラインダーで削られ続ければ、減っていき、最終的には結合部がなくなり切断となります。

登録証のない刀を見つけ、警察の立ち合い、発見届が必要と知り、それを避けるため、合法的に処分しようと合法サイズに切断することを考える方が少なからずいらっしゃいます。一度切断された刀はもう元には戻せません。いち愛刀家として、日本の誇るべき有形文化財を一つでも守りたく切断する前に弊社、もしくは保存を目的とする機関へご相談くださいませ。錆びて刃文も見えない刀でも研ぐことにより、錆が取れ綺麗な顔を見せてくれることがあります。切断されれば日本刀として価値はなくなります。もしかしたら重要文化財級の刀だったという可能性も否定できないのです。切断する前に専門の方へご相談ください。

日本刀の欠点(機能目線)

ここでは実際に武器としてみた時の機能的に欠点となるものをあげます。

刃切れ(はぎれ)

焼き刃(刃文)のヒビ

マルテンサイトは陶磁器のように硬く、欠けたり割れる性質をもつ。

刃切れがあると、そこの強度は減り、折れたり、変形しやすくなる。

しかし、刃切れの入り方や、地の構造により補い、折れずに耐える場合もある。

目視でわかる場合と拡大鏡を使用しないと確認できないものある。

表面の傷と刃切れの見分け方は角度を変えても亀裂が見えるかどうか。

刃絡み(はがらみ)

鍛え傷(割れ)が刃に出て刃先に届いてるもの。判定手法として刃先を経由し裏に現れるので裏を見て判断している傾向有り。

わかりやすものからルーペや拡大写真で見て発覚するもの、肉眼では見えにくいもの有り。

刃切れをヒビとすると刃絡みは鍛え傷のため鍛め目に沿い斜めに入る割合が多い。

ヒビではなく、完全に切断されていない場合もあるので、その場合は刃切れよりは強度は落ちない構造にもなり得る。

そのため、刃切れとは違い、目立たないようなものはそこまで気にする必要はない印象あり。

烏口(からすぐち)

切先の刃切れや刃がらみ 鳥の口に見えるから。

鈍ら(なまくら)

焼き刃がないこと。焼き刃の組織はほぼマルテンサイトだが、火事などの熱で脱炭され、柔らかい組織フェライトやオーステナイト、パーライトなどになってしまったもの。

元来なまくらとは鎌倉がなまり、良い刀の真似をされた刀を示す説や、切れ味がない刀を示す説もありますが、ここでは機能として記載するため、焼き刃目線で解説致しました。鈍刀(刃繕い)の見分け方はこちら

匂い切れ(においぎれ)

主に悪戯でなる。火に入れたり、一部を熱し焼き戻しをされた部分。

刃縁(沸や匂い)がなくなり、途中で見えなく機能面で問題となるものと、見た目だけで、刃はあるのだがコンパウンドなどにより見えないだけのものがある。

機能面で問題となるのは熱で一部がなまくら状態になったものや作刀時からのもの。(鉄組織の硬度問題)

機能面として問題にならないのは、ただ単に刃縁が見えないだけのもの。(見え方の問題)

例えば硬い砥石やコンパウンドなどの研磨剤などで刃縁を磨くと刃と地の境が見えづらくなります。

この場合は仕上げ研ぎをすることにより復元可能。

駆け出し(かけだし)

刃文が刃先を超えたもの。

のたれ刃で例えると刃文の谷が刃先に抜けてしまったもの。

当然そこには硬い組織はないため、研いでもその部分だけは切れ味を保つことが難しくなる。

しかし、研げば形状的には鋭利になるため安価のナイフ同様に切れることは切れる。

作当時から駆け出しが狙う刃文はほぼ無いため、研ぎ減りで発生すると考える。

撓え(しなえ)

切先を上、茎を下にしてみた時に横に入るシワのようなもの。

主に曲がった刀を戻す時に生じる。

亀裂のようなものと亀裂が入ってない、ひずみ硬化の金属疲労のものがあり、どちらも物理的にその部分の強度は減る。

内部にまで影響しているため研いでも消えないものがほとんど。

強度的に問題ない撓えに見える鍛え傷もあるので注意が必要。

表面上の傷が撓えに見えたものは研げは当然消えます。鍛え方(練り方)で鍛え傷がたまたまこの撓えに見えるものもありますが、それは撓えでありません。

継茎 継中心(つぎなかご)

別の茎を継いだもの。

在銘の摺り上げ時にその銘を残す目的でやる額銘、折り返し銘とは性質が異なり、茎自体、別の刀のものを使用するものはほとんどで贋作製造が主な目的。

正真性や保存の見解でも欠点になり、実用上の強度の問題も少なからず影響を及ぼす。

作者の意図しない設計であり、鎺付近は茎尻付近より耐力が必要な部分であり、ひずみが生じやすくそこから曲がったり折れやすくもなる。(茎尻は圧縮力しかかからない。引張強度に比べて圧縮強度はほとんどのも物が倍から何十倍も強い性質がある)

現在の溶接のように完全に接合できたものは強度上それほど落ちない場合もあるが、その熱で何かしら付近に影響を及ぼしている。

見分け方は難しくX線など機材を使用する。

その他、程度によるがそこまで機能面では落ちないもの

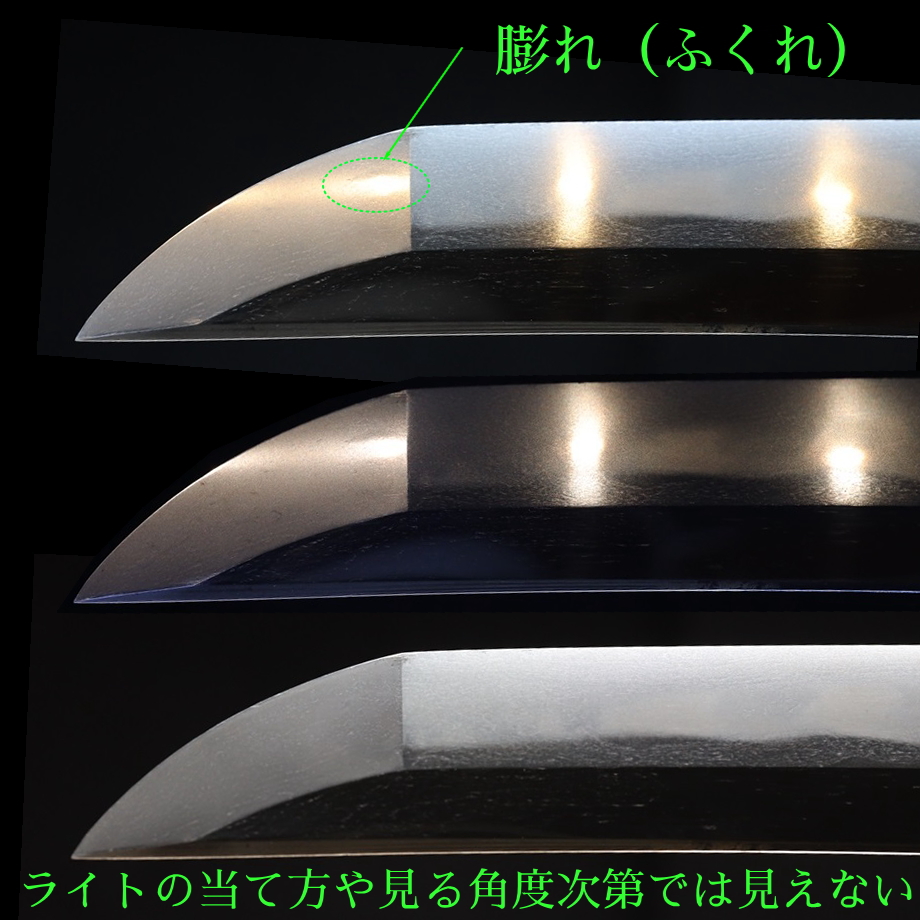

膨れ(ふくれ)

層と層が完全に溶着できず、そこにガスなど溜まり膨れているもの。

地に刃にもできる。地膨れ、刃膨れ。

研ぎの関係で刃文や飛び焼きなどがの硬いところ同じく膨れているなるが、それは欠点である膨れでなく、ただその部分が周りと比べ硬いから残るだけである。軟らかいところは研磨時に削られ、硬いところは削られにくいので残る。全く問題ない。

欠点になる膨れは中身が空洞上のもので、当然そこに強度はなく、膨れているところを研いだり、破るとクレーターのようなものが現れる。ただし、このクレーターも深度などの状況次第で、少ないものはそれほど強度に影響はないが、中身を見てみないとわかない。よって膨れの数や状況の程度による。

膨れの中は一般的にクレーター状のため、膨れている部分に熱や小さな穴をあけ見た目だけ良くすることは出来ても窪みを直すことは基本的にできない。底まで研げばその部分は無くなるが、大体膨れがある刀は他の隠れた部分にもあるので、研いでも新たに出てくる可能性有り。

誉傷(ほまれきず)含んだ外部からの打ち傷など

敵から受けた傷などを打ち傷ちとか矢疵、切込みと呼ばれ良い傷として誉傷ともいわれるが、

物理的にはその部分の強度が落ちる。

非常に大きな深い傷から峰にちょっととだけある傷などさまざまなので程度による。

埋金(うめがね)

膨れ破れなどを後から埋めたもの

その部分だけ色が変わっていて見分けがつきやすいものや、全くわからないものがあるが、施工方法や埋金の素材により強度に対して何かしら影響するので、こちらも程度による。新版日本刀講座(雄山閣)では実用上さしつかえないと記載されている。

刃毀れ(はこぼれ)

刃が欠けているもの。

顕微鏡で見れば研ぎ上りの刃でも鋸のようにギザギザで欠けている。

どこからが刃毀れなのか明確な決まりがない。

欠けた部分が爪にかかれば刃こぼれとしたり、大工道具や包丁などは光の反射で僅かな凸凹を見ることもできるが、

美術刀剣界では目視で欠けとわかる程度の大きなものを刃こぼれと呼んでいる感覚有。

研げば基本的になくなるものでこちらも程度による。

刀工も研ぐこと考えて作刀している。

状態の大きな刃こぼれがあり、高額取引されたものの一つに「山鳥毛」がある。(令和二年 5億円)

鍛え疵(きたえきず)鍛え割れ(きたえわれ)

鍛え疵は鍛錬時にできる疵で鍛え割れは鍛え疵の中でも肌が割れたように見えるものや割れたもの。

鍛え疵は総称のようなもので、小さい穴状の石気(いしけ)や炭のような小さいものが鉄に入った炭籠り(すみごもり)など含む。

肉眼ではっきりとわかるものから肉眼では見えづらいものまでさまざま。

実際に無傷無欠点と謳っている刀も顕微鏡などで見れば、どこかに鍛え傷や鍛え割れはある。

折り返し鍛錬で何万層にする際にできる溶接していない部分。

中は溶接しているが、外側だけ溶接していないなど、逆もしかり、さまざまで、こちらも程度による。

鍛え傷が多いから曲がりづらいや、鍛え傷が少ないから曲がりづらいとは一概に言えない。

(同じ構造の場合は当然疵が少ない方が強度はあるが、それ以上に鉄の炭素量、交じり方、四方詰めなどの造り込み、板目や柾目などの練り方の方が強度に影響するため)

同じ素材で鍛え方が同じ場合、均一に鍛え傷があるものと 一部分に鍛え傷が集まるものでは物理的には強度的に後者の方が弱く、集中しているところから欠損しやすくなる。

古刀期は肉眼で見える鍛え疵がない刀は皆無といっていいほどなので、それほど鍛え疵に関してシビアに見る方は少ないです。

また気にする方で研いで消せると考える方もいるのですが、こちらは基本的に消えません。

研いで消えても新しい鍛え疵がでる場合もあります。

疲れ(つかれ)

研ぎ減りして、身幅や重ねが作刀時より少なったもの。

研ぎ減りは作刀時から想定されているので多少の減りはそれほど問題ないが当然、構造上減った分、強度は落ちる。

研いで芯金がでる場合と芯金がでやすい造り込みのもの、作刀時から出るものもある。

作刀時から細身の刀や最初から重ねの薄い刀があり、基本的には茎を基準にして推測する。

欠点になるかについてはこちらも元からの減りの程度による。

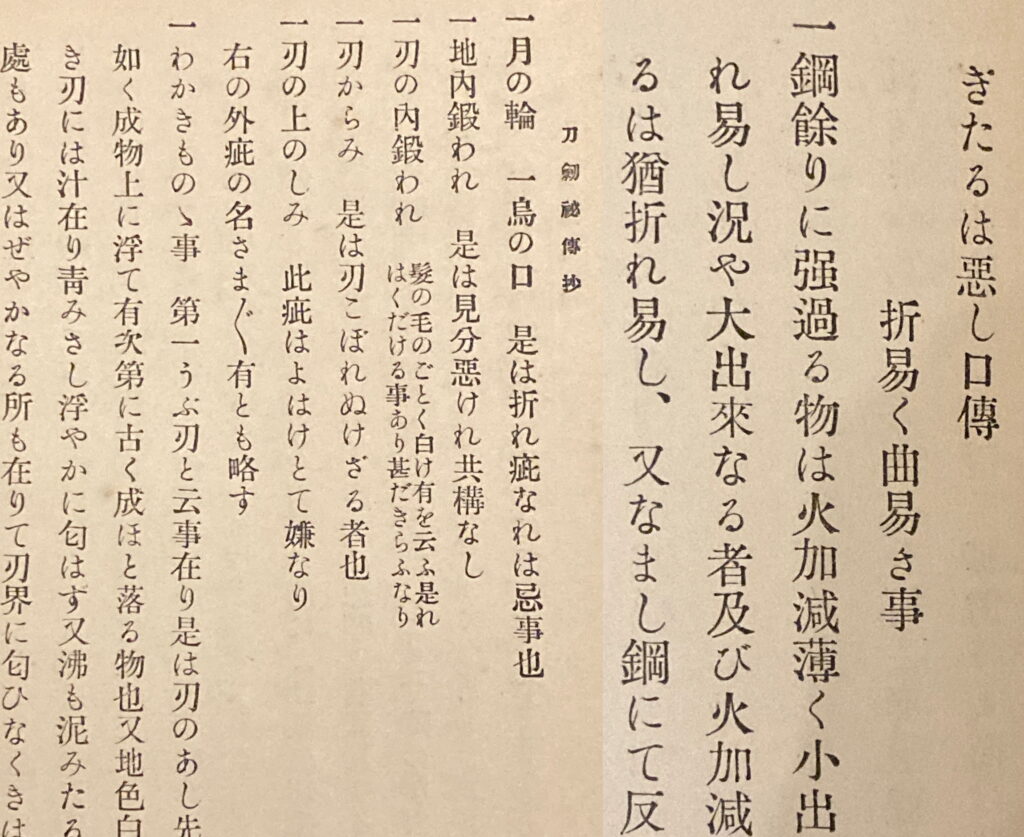

日本刀の欠点(美術刀剣目線)

物理的な弱点については賛否両論はほぼないと考えますが、この美術的な見方は人それぞれの見方が存在するため、正解なく、様々な良し悪しが存在します。そのためここでは美術刀剣で一般的に言われている主な欠点を記載します。

基本的には美術刀剣目線では上の機能的欠点に内容が「追加」されます

また機能目線(以下機)と美術刀剣目線(以下美)で視点が違うため、欠点になるかの解釈が当然異なる場合があります。

誉疵が欠点とされる(機)かしない(美)かとか、駆け出し基準を刃縁下の刃で見る(機)か刃縁自体(美)でみるかとか、鍛え疵があるものを必ず欠点とする(美)か欠点としない(機)とかです。

それを踏まえ、美目線で欠点とされるものを参考にしてください。

水影(みずかげ)

焼き直しで発生すると言われる模様

刃区の焼きだし付近に斜めに入る。

本来、焼き直した理由(火事など)が欠点とされ、この模様自体が欠点かは難しいところ。

因みに国広はこのような模様が出るのが作風とされている。

焼き落とし(やきおとし)

通常、焼き刃は切先から刃区を越して入るが、刃区より手前で終わること。

欠点として見る方もおりますが、このような焼き落としをあえてしている刀工もいるので

必ずや欠点としてみるかは自由。

機能目線で考えればハバキ付近で刀が折れないための工夫でもある。

偽銘(にせめい/ぎめい)

その名の通り、作者や弟子ではない者が切った銘

悪意のある(人を騙す)ものと善意のあるものがある。

善意とは例えば元に戻す銘(正宗在銘→大磨上げ無銘→村正と偽銘が切られる→正宗と切る)です。

主に偽銘は個人の研究家、鑑定家や組織の鑑定機関などで判断されるが、存命の現代刀工以外は作者証明ができず100%断言できないのが真実。であるだろうの世界。しかし、鑑定の歴史は古く、当時の資料などさまざまな分野で研究し100%を目指す。

機能目線でみる場合は偽銘が直接機能的影響を与えることではない。

大磨り上げ(おおすりあげ)磨り上げ(すりあげ)

銘がある部分の茎から切断し、刀身を短くしたもの。

当然、鑑定が難しくなる。

正宗は多数がこの磨り上げ状態のもので、正宗の在銘は稀。

機能目線では短くなっただけであり、機能的な欠点とならない。

錆び

刀は鉄のため錆びます。

錆びると刃文や鍛え肌など鑑賞ができません。後天的な欠点です。

赤さびは進行するので早めの対処が必要ですが、黒錆の進行は非常に遅いです。

いずれにせよ刀剣専門の研ぎ師に依頼し研ぐことで、新しい顔を見せてくれます。

※茎の錆びだけは落とさないでください(下でも説明します)

茎(なかご)の錆び除去

上と矛盾するようですが、茎の錆びは鑑定する上では非常に大切です。

茎の錆びは基本的に黒色(四酸化三鉄)をしており、赤錆びと性質が違い錆の進行はほぼ無いと考えてください。

この錆びの色で刀の時代を判断できたり、茎は鑢目、銘などさまざまな情報があります。

ここを紙やすりや砥石で削ってしまうと、刀自体の価値が落ちてしまいます。

大磨り上げは大磨り上げでその部分茎の厚みや錆びである程度鑑定ができますが、ここの錆びが全くなくなったり、

茎の厚さまで変えてしまうと完全にアウト状態です。鑑定が非常に難しくなったり、古い骨董価値がある刀の場合は

特に時代の価値、保存されていた希少な価値を失うことになります。

機能目線では赤錆び以外欠点になりません。赤さび進行は油で防止することができます。

擦り傷 ヒケ傷

鞘の抜き差しでできるヒケ傷含め、刀身にできる後天的な欠点です。

刀は丈夫なイメージありますが、刀身に彫り物が加工できるように、刃以外はさほど硬くありません。

硬い刃でさえも鞘のささくれやゴミなどで傷が付いてしまう時があります。少しの汚れを紙やすりなどで触れてしまったら美術鑑賞はできないと思った方が良いです。汚れはベンジンや、無水エタノールで落としてみてください。それでも駄目なら次は打ち粉で落としてみてください。それでも駄目な場合は錆び同様研ぎ師に依頼し研ぐことで、直せます。コンパウンドは色味を変え、肌、匂口、刃文も見えなくしてしまいます。

この傷は機能目線では全く欠点になりません。

誤解や見解違い(独自考察)

ここでは誤解が多かった事や独自考察の内容を書きます。刀剣界でははっきり決まってないものが多数存在します。そのため見解が複数存在しているのも事実です。そのため一部の書籍内容等と異なる点もありますが、理由含め解説いたします。

刃切れと鍛傷、擦れ傷の混同

誤解が多かったのが、鍛え傷や錆び、石気が線にように見え、刃切れに見えてしまっていることです。

ルーペで見ると石気や錆びを、肉眼でみて、刃切れだという声を何度かお聞きしたことがあります。

表面の擦れキズも拡大写真を見ていただきますと納得して頂きます。

刃切れ=刃のヒビ

それ以外は刃切れではなく刀同士の刃と刃の打ち込みによる刃こぼれ、刃の一部の欠け、鍛傷が刃切れの形でたまたま現れたもの、砥石目、及び表面的な傷は刃切れではないという考察です。

理由としては、刃切れは刀が折れやすくなる「致命的な欠点」であり、ヒビは接合部は刃になく残りの刃文以外の平地から峰までの強度計算になる。同じ素材で、同じ厚さの場合、材の縦幅が長ければ長い(刀でいう身幅)ほど縦の打ち込みに対する耐力があるが、一部刃切れのような欠損部分があるとその部分は縦幅としてカウントできず、縦の打ち込みに弱くなり、打ち込みに力がかかればかかるほどその弱い部分からひずみが生じ、I字の刃切れが逆V字に広がり(反りが深くなる)、最終的には折れる。打ち込み耐力に関しては刃こぼれが刃文の高さまで到達しているのと同じ強度です。

鍛え傷は鍛錬層で完全に鍛接できてない部分なだけであり、15回折り返し鍛錬していると理論上約3万層となる一つの層の不着による強度不足であり、ワイヤーで言えば3万の内一本が役目を果たしていないような状態なため、ヒビとは全く耐力が異なる。(刃絡み)

片刃切れは協会でも保存が取れる。(2024.2.25現在)

膨れと飛び焼き・刃膨れと焼き

膨れは刀を斜めしたり、ライトの照射角度を変化させて見えますが、同じ凸でも欠点である膨れとは別の凸があります。それは、飛び焼き等の凸です。

刀剣界で有名な人が書いた書物に刃膨れでなく、研磨の関係で発生した刃の凸を膨れ同様、欠点として書いてあるものを発見しました。

膨れは中が空洞で、大体中が黒く錆びています。

浅いものから深いものまでありますが、空洞が存在し破れるとシワのようになったりします。

だから欠点なのではないのでしょうか。

飛び焼きや硬い焼き刃、または柔らかい砥石で研いだ場合、焼き刃は硬いため、残ります。柔らかい地が先に減り、凹凸に差ができます。砥石の硬度と個体差がある刀の刃、地の硬度の関係で凹凸に差ができます。

平に見える飛び焼き、平らに見える刃、膨れのように凸になる飛び焼き、刃があります。

飛び焼き、刃の凸は膨れではありません。

↑これは膨れ(刃膨れ) 以下は膨れではなく、飛び焼き(玉)や刃中のものは葉です。

↑これは葉

膨れの見分け方、その他の写真、動画は有料コンテンツでUPしております。

峰焼き

作成予定項目 しばらくお待ちください

撓えと鍛傷

これもある書籍で記載してあったのですが、鎬地内に入る線(峰から地方向)を撓えとしておりました。たまたま鍛え傷が鎬地内で峰側から平地側へ縦に入る場合があります。これを撓えとカウントする方はあまり見かけませんし、他でも書いてますが、鍛え傷はどこかにあるもので、強度的にそれほど影響するものではないと考えています。ワイヤーが全体的に一本一本溶接されてなくても、強度を保てるように一部の一層が接合されてなくても強度はそれほど変化はしないと考えるからです。

刀は限度以上の負荷をかけれ当然曲がってしまいます。その曲がりを直すと金属の性質で一部硬化したり、クラックが生じ脆くなるいわゆる金属疲労が生じる可能性が高くなります。曲がりを修正する数が多いほど高くなります。

このクラック等の金属疲労から生じたものを撓えとするのが適しているのではないだろうかと考えております。

クラック前の硬化段階の見極め方は、膨れよりも発見しずらいですが微妙な凹凸のシワです。

鎬を最後に磨く(正確には潰している状態)のは磨き棒又はヘラですがその磨き棒を使っても微妙に色味が変わってしまいます。(正常な刀も研ぎ目を潰した際にできる細かなシワが現れる場合も有り。基本は全体的にシワがあるかないかでみきわめれば良いです。曲がり直しは一部分のため。)

ハバキ元付近から茎の朽ち込み

とある方が無銘の刀の鎺元から茎の間のちょっとした朽ちこみを見て、これがあるから上位ではないという言葉を口にしました。

出来も大変良く、時代も上がる刀でした。

その方の言い分としてそこは鍔が当たる部分であり、使われる時、力が加わる部分でもあり、使用されなくても、腰に差し、歩いたり動く時に、そこが摩耗すると。そういう使われた方をした刀は上位の刀工ではないという判断でした。

はたしてそうでしょうか。

「概ね」は理解できますが、「例外」はないでしょうか。

答えを出すには数学ならば例外がない公式が必要で、PCのプログラムを作る場合も例外を必ず入力し、例外を入力しなければそれが発生した時に動かなくなります。

戦国大名や将軍が戦の時に腰に佩いた刀は上位ではないのでしょうか。

へし切長谷部の短刀もそこに朽ちこみがありました。

鬼丸国綱の太刀も然りです。

確かに大切なものは蔵にしまい、表に出したくないのは理解できますが、命をかけて出陣するとき、愛刀を腰に佩くという気持ちはないものでしょうか。

戦国時代、あの徳川家康でさえ3回腹を切るとまで追い詰められたと言われております。

戦の時は武将は動かず勝つ時もあれば兵と一緒に必死で逃げる時もあることでしょう。

動けば当然、摩耗します。当然です。

主が戦死し、刀が盗られることもあったでしょう。

何百年の間、粗末に扱われることも一時的にはありえます。

その可能性が0でなければ核心部について一概に決めつけるような判断をしてはいけないと考えております。

なんでも鑑定団で先祖代々から伝わるもので蔵にしまい込んでいたものが贋作だっというシーンがあったと思います。大切に大切に、代々守り、傷もなく保存されたものが、良いモノになるのでしょうか。贋作は贋作でありただ大切にされてきただけだということです。逆に本物や良い物は、大切にされなくても本物であり、良い物は錆びていても良い物なのではないでしょうか。

無銘

現在私たちが目にする無銘刀は元々銘がない影打ち、神社への奉納刀、身分が高い方へ献上するの献上刀があります。また作刀時に銘があったものでも磨り上げでなくなったもの、見えにくくなったもの、消えてしまったもの、故意に消されてしまったもの、別の刀への額銘、貼り付け銘用として取られその後、自然な茎に仕立てられたりするものまであります。

良くない刀だから無銘だと決めつけたりするのは、名刀を除外する考えになり勿体ないです。

刀の世界は知識(覚える)だけだと騙される場合がありリスクが高いと考えております。

そのため覚えると同時にしっかり推理すること、考えることも必要です。

昭和の数年の要覧内でも版が変われば評価額も入れ替わりました。平安時代から偽銘があったと言われておりますが、鎌倉時代、室町時代、江戸時代でも刀工の位や人気に変化は当然あったことでしょう。

これにより過去の上位がその時代では下がったり、その時代の上位の刀工にする偽銘工作、その時代の下位を無銘にする工作が行われる原因となりえます。

武将や身分の高い人へ贈る時もこういう工作が考えれます。

今でいえば公共工事の不正行為のようなものです。

そして何より名刀の盗難も考えられます。

写真がない時代に、銘は特徴的です。在銘、国綱が盗まれたらどうしますか。

盗まれたものは見つかってもわからないようにするため銘が消されるのではないでしょうか。

このように無銘だから良い刀ではないというのは頭が固いと言われるようなそんな考え方だと思います。

良い刀は無銘であろうと、鑑定書がなくても良い刀です。

無銘は買いたくない人もいる一方、逆に無銘に魅力を感じている方もいるのです。

保存の概念と上の項の「ハバキ元付近から茎の朽ち込み」で記載した内容である、良いモノは良いモノという考えの人で意見が分かれるところではないかと思います。

潤沢な資金と情報、タイミングが揃えば在銘の良い刀を入手することはできると思いますが、現実的な話、一般的に安くて良い刀は無銘しかもう手に入らないかもしれません。なぜならば良い刀は納まるところに納まり、その後も手放さないものです。

無銘=悪い刀ではない理由

なんといっても正宗はそのほとんどが無銘でございます。

正宗が作刀した刀は銘が消されても正宗なのであり、鑑定書が付いていても付いていなくても正宗であり、そして、過去の誰かがそれに偽銘を刻んだとしても、それは正宗が作った正宗なのです。(偽銘=悪、偽銘=価値無しと考える人がおりますが、こういう事例があり得ることをご承知おきください)

目利きの人が鑑定書がなくても無銘でも在銘でも、偽銘でも何も言わずにさらっと刀を買うのはそういうことが手にとるように想像できてしまうのかもしれません。本質的には刀の銘(在銘、偽銘、無銘)はあまり関係がないということなのではないでしょうか。

姿(反り)

作成予定項目 しばらくお待ちください

帽子・返りの深さ

作成予定項目 しばらくお待ちください

金房・高田

作成予定項目 しばらくお待ちください

上作・下作

作成予定項目 しばらくお待ちください

刃毀れ

初持ちの方ほど神経質になる印象有りますが物斬りする方以外そこまで気にしなくて良いものです。

理由としては研げば直るのものです。

ちょっとしたものは協会でも鑑定判断に影響ない(審査基準に記載なし)ですし、非常に大きなものでも5億円で取引された山鳥毛があります。協会での札の刃毀れチェックは傷をつけたとかの対応として荷受け時の状況を表していると推測しております。

物斬りする方は自分で居合研ぎし直す方もおります。居合研ぎ、美術研磨等ありますが、いずれも安易な考えでご自身でやることはおすすめしません。包丁研ぎとは難易度が違います。

眠い刃

刃が眠いというのは焼き刃が冴えてないことを指し、逆である冴えた刃文を一般的には良しとしているのではないでしょうか。

確かに見た目が良いです。しかし繕い刃(つくろいば)があるようにこの冴えは研磨(拭いや薬品等)でやろうと思えば表現することができるのです。

逆に通常研磨で冴えた刃文が出た刀でも、刃に拭いをしたり、コンパウンド、打ち粉をやりすぎたりすると眠く見えてしまうことがあるのです。

本来、冴えた刃文が出る刀も眠く見えるということがあり

見た目だけで判断するのは良い刀を見逃すことになるわけです。

この冴えるとか眠いは主に地と刃の硬度差が関係があります。

柔らかい地に硬い刃がついた刀は一般的な内曇りで研ぐだけで明度に差ができます。

これを冴えると表現していますが、硬い地に硬い刃がついた刀は冴えないです。

地と刃の差がすくないからです。

甲伏せ、四方詰、丸鍛、芯金のあり、なしさまざまな造り込みが存在します。

その刀にあった適切な地の硬さ、刃の硬さがあると考えています。

日本刀の見所

ここでの見所は一般的な美術鑑賞を基本にして記載しております。しかし、美術とは本来、正解や決まりなどないと考えます。

人それぞれの自由な見方が存在すると考えておりますので、下記の内容は一つの鑑賞方法として見ていただければと思います。

姿(すがた)

刀身全体を観ます。

腰反り、中反り、先反りなど刀それぞれの姿があります。

フォルムであり、この姿だけの鑑賞でも感動を与えてくれる刀もあります。

美観だけではなく、使用方法等、時代による特色が存在するため鑑定にも使われております。

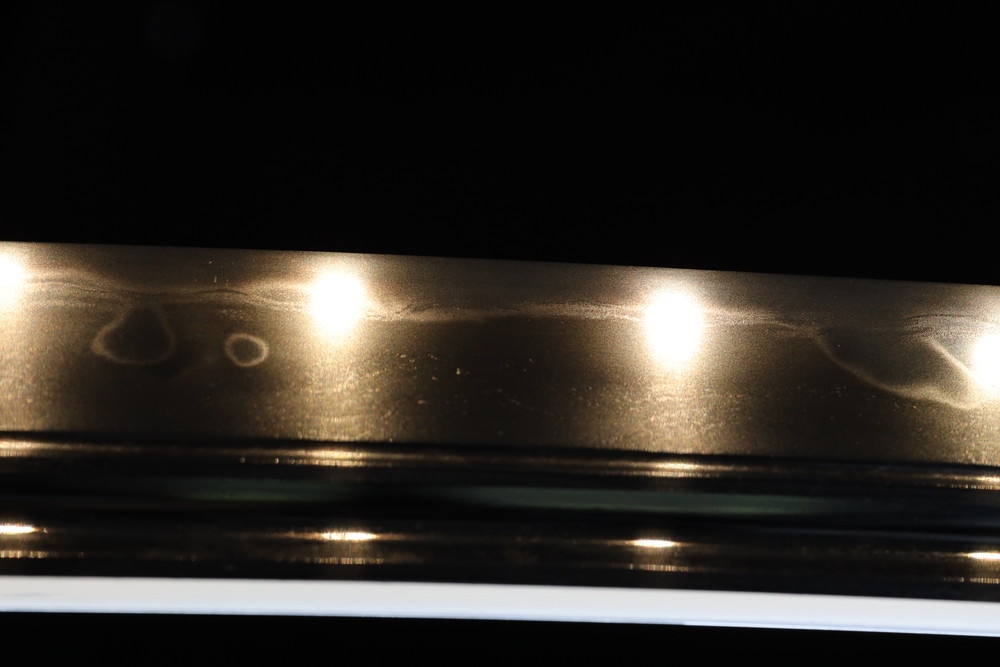

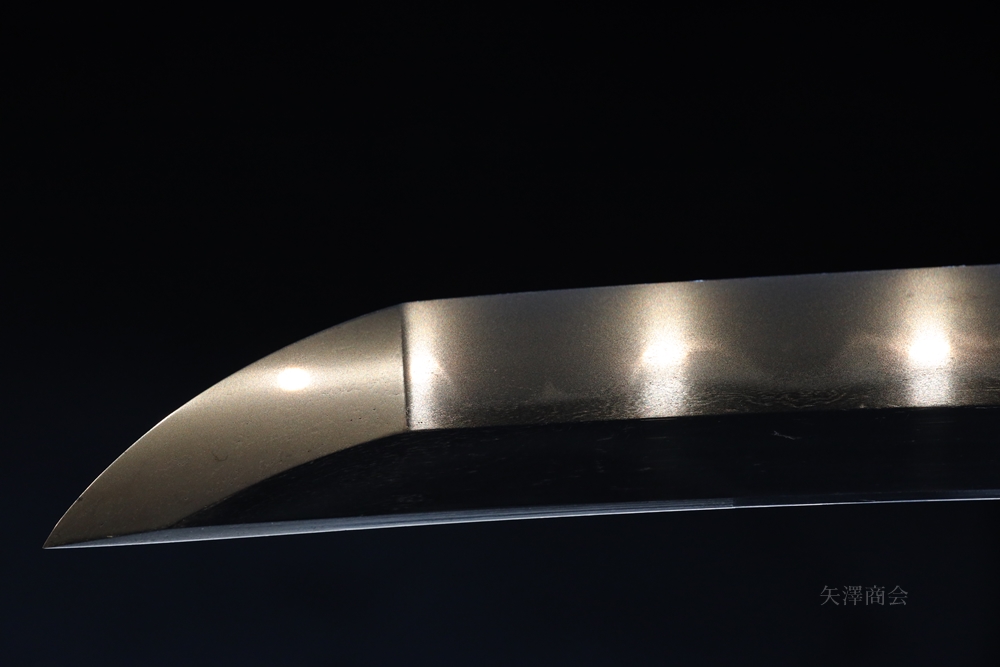

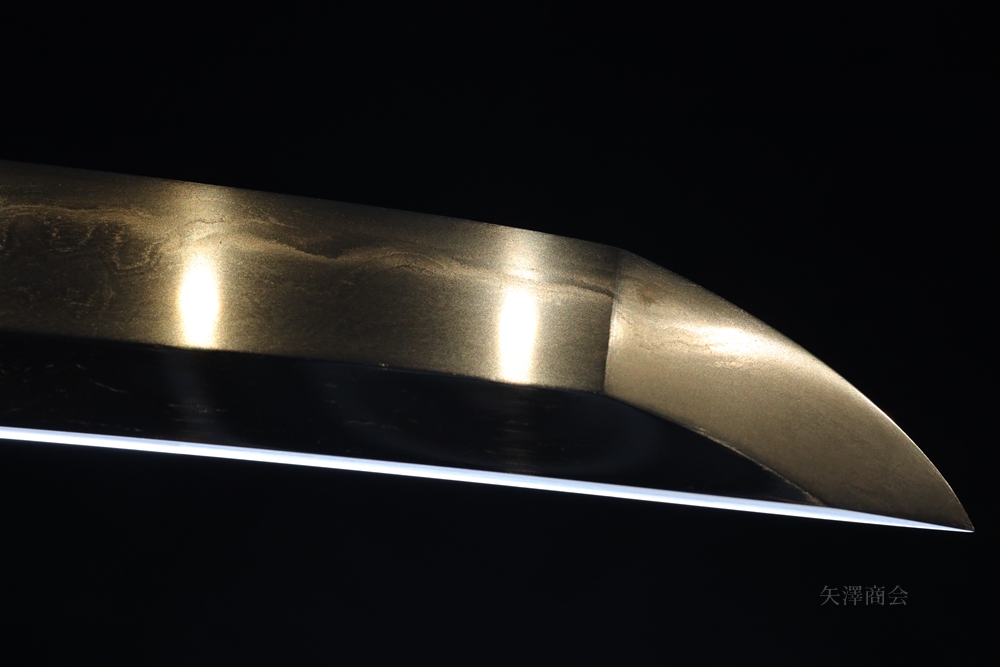

刃文(はもん)働き(はたらき)

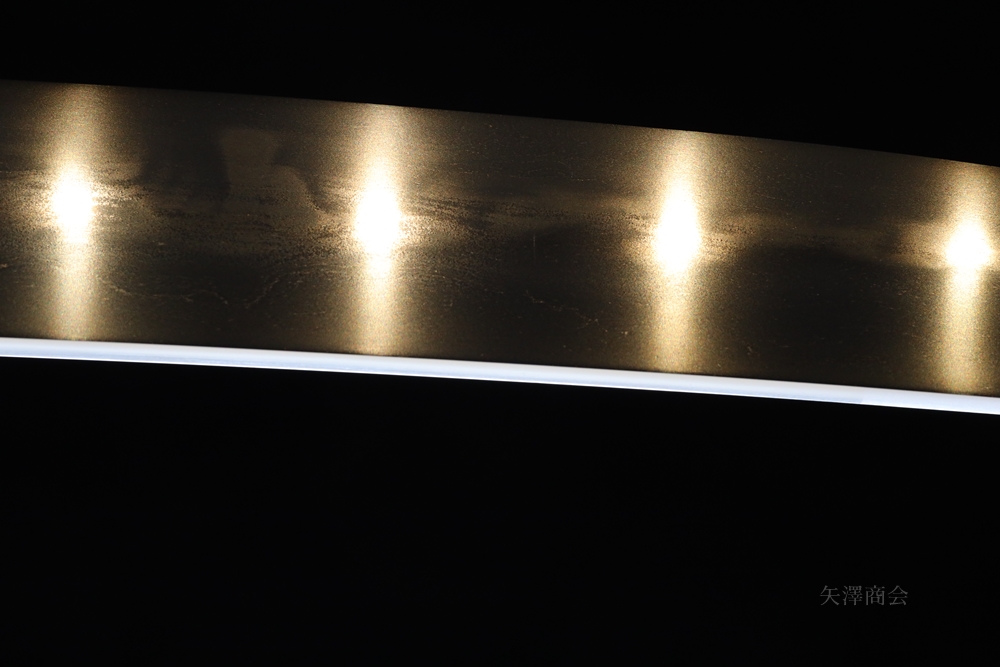

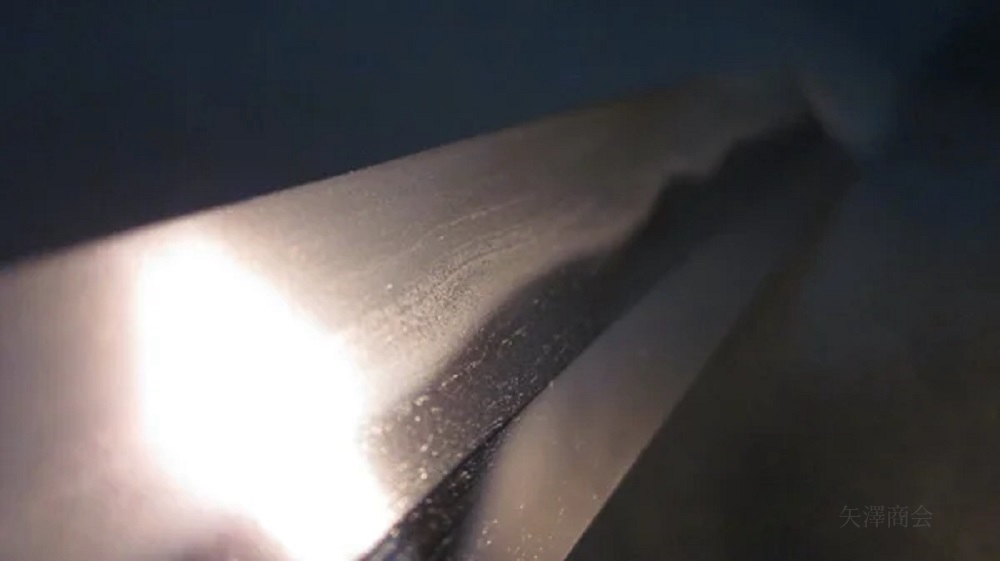

刃文を鑑賞します。姿を観た時と同じように全体の刃文を観たり、細部も是非観てください。この刃文と地の境を「刃縁」(はぶち)といい、もっと顔を近づけ良くみればとそこに「働き」(はたらき)というものを発見できます。これは日本刀(真剣)独自のもので、模造刀や一般的な刃物などでは鑑賞できない箇所ではないでしょうか。蛍光灯などの拡散光以外の光線で見ることができます。(直接光タイプのLEDか白熱電球の光を刃縁に当てるように見てください。ここにも芸術を見つけ出すことができます。)

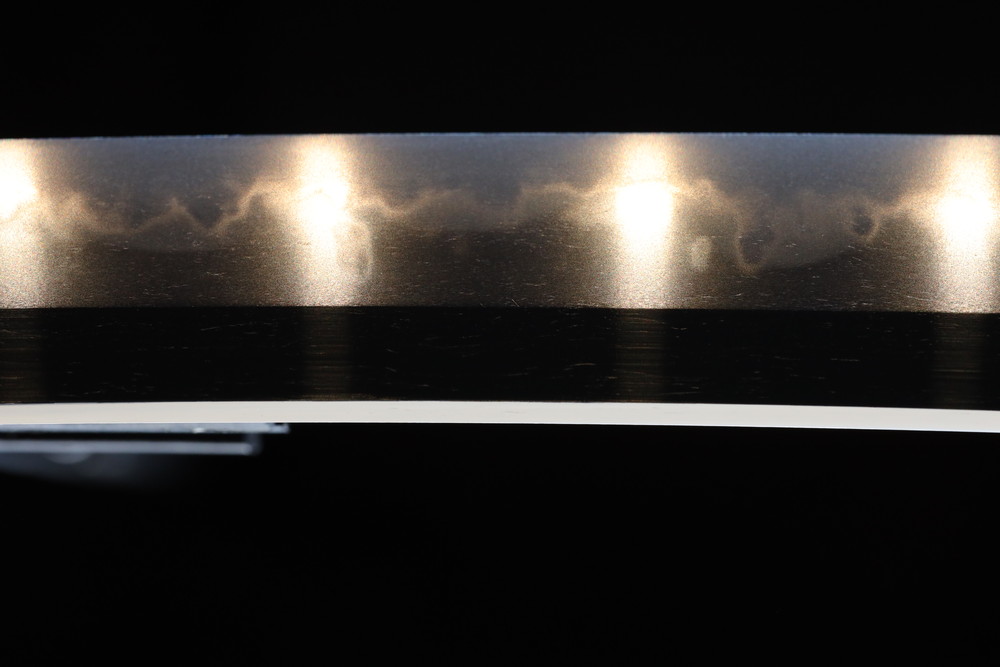

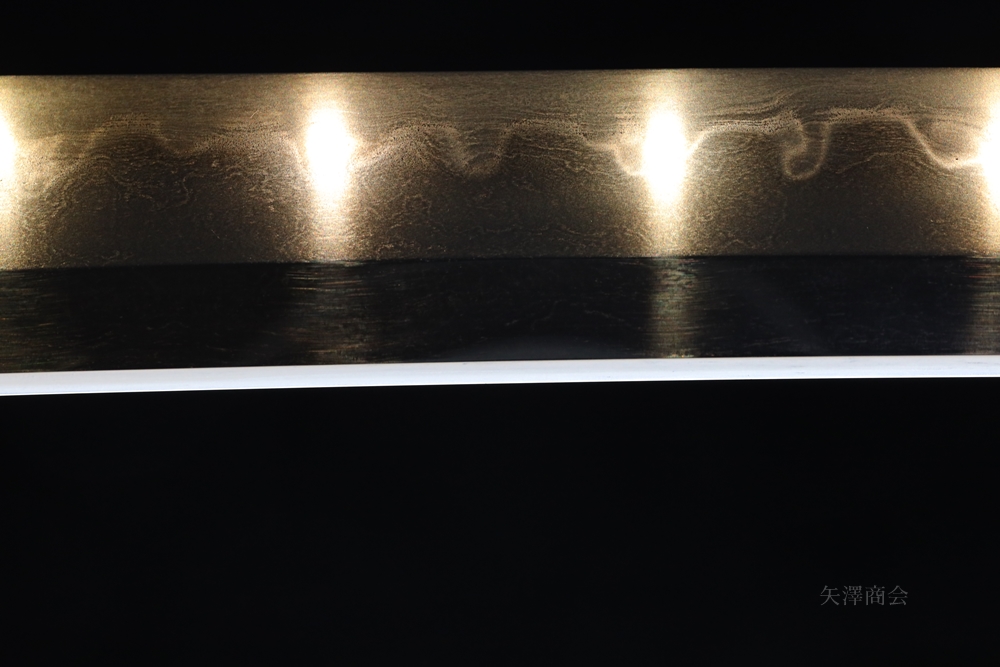

↑拡散光 ↓LEDや白熱電球を刃縁付近にあてた画像

このように同じ刀でもライト次第で表情が変化します。以下はさまざまな刀の刃縁に光線を当ててみます。

刃文は大きく分けると直刃と乱れ刃の2種類なのですが、さらに分けるとかなりの数になります。

切先の中にも刃文がありこれを帽子と呼びます。

刃縁には匂い(におい)や沸(にえ)のどちらかが必ず存在し、さまざまな光景を見せます。

雲から太陽の光りが現れるような芸術的なものからさまざまな光景を見せてくれます。

働きについて

葉(匂い崩れ)、足、砂流し、金筋、稲妻、芋蔓、打除け、二重刃、湯走り、映り等 光線にかざすと見えるものがあります。

芸術的で他ではみることができないようなものであり日本刀特有のものです。

肌・地鉄(じがね)

顔を近づけ肌をよく見ると、折り返し鍛錬の模様が見えます。

まるで木の年輪などの木目(もくめ)のような模様です。

木の木目同様、刀も杢目肌(もくめはだ)、板目肌(いためはだ)、柾目肌(まさめはだ)など呼び名があります。

硬さなど性質が異なる「鉄」が層になっているためです。

折り返し鍛錬の「数」でこの層に変化が現れ、折り返し「方」で模様が変わります。

茎(なかご)

茎千両といい、茎を見るとさまざまな情報を得ることができます。生ぶ茎の場合は茎の厚さから刀身の現在の研ぎ減りを推測できる一つの指標となります。大磨り上げの場合は磨り上げられる前の今より長い姿について想像したり、当時の姿を想像し楽しむことができます。

ある書籍の影響か一部の方で磨り上げを評価しない方がおりますが、機能的にも全く問題なく、生ぶ茎の出来の悪い在銘の刀より、出来の良い磨り上げの刀の方が美術鑑賞目線でも見て愉しんだり、物斬りの機能目線でも実力も兼ね備えていると評価できるので、一つの情報だけを頼りにすることなく、ご自身で考え感じ良いと思う評価や鑑賞を心がけてください。

研ぎ

刀剣研磨のおかげで地肌、刃文、働きを鑑賞することができます。

研ぎには物斬り用の居合研ぎから鑑賞をより楽しむための美術研磨があります。

その美術研磨には2つの研ぎ方があります。(差し込み研ぎと化粧研ぎ)

差し込み研ぎとは化粧研ぎより前からある伝統ある研磨方法で最後に刃どりという一部の化粧研ぎをしない研ぎです。

化粧研ぎは拭い後に刃どりをする研磨で、明治期頃から確立された研磨方法です。

最後に刃どりをすることにより、拭いで黒くした地と刃どりし白くなった刃の差が明確になりはっきり刃文を鑑賞できます。

それぞれの味が違う鑑賞を愉しむことができます。また同じ化粧研ぎでも研ぎ師により仕上がった時の刀の表情は違います。

研ぎ減りなどで減った刀も作刀当時の元の身幅、重ね、姿を想像すると経緯等歴史を感じとることができ見た目だけではない別の楽しみ方もあります。

刀装具 拵(こしらえ)・鎺(ハバキ)・鍔・笄・小柄・目貫・柄巻き・その他

刀剣には多くの見所があるのと同じく、刀装具にも魅力があります。ご自身で気に入ったポイントを評価・鑑賞してみてください。良いところを探して楽しむ方が、より多くの刀剣を味わえると思います。

日本刀の情報は史書同様、諸説があり、明確な区別がないものが存在致します。ここではできるだけそのような旧書物等の情報だけではなく、直接今を生きる現代の刀匠や研師と論じた内容や現在の物理学や新旧の専門の書籍などを参考にし、独自の解釈を交えまとめてみたつもりでございます。しかし日本刀はいまだ解明されてないことが少なからずございます。そのため、さまざまな刀剣情報を多く取り入れ、咀嚼し納得できる真の日本刀を追求していってくだされば幸いでございます。