説明

↓ここに画像が表示されます。(通信環境により数十秒ほどかかる場合もございます。)

1/3

2/3 ここに画像が表示されます。(通信環境により数十秒ほどかかる場合もございます。)

3/3 ここに画像が表示されます。(通信環境により数十秒ほどかかる場合もございます。)

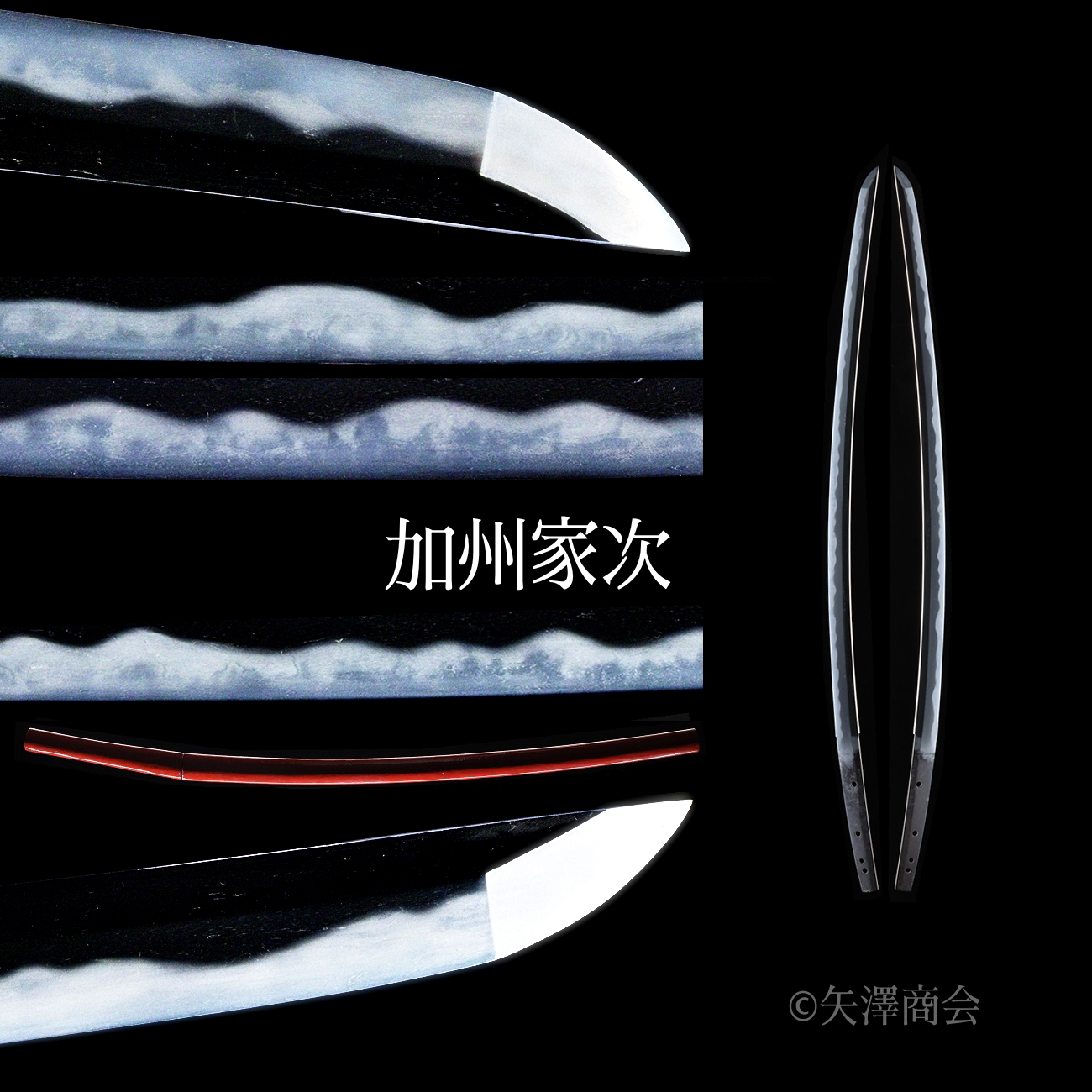

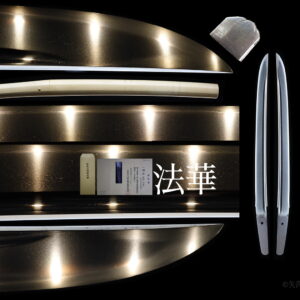

これぞ古名刀!弊社推し刀。鞘は珍しい朱鞘付き。

働き盛んに入りふわっとした匂口の刃を光りに透かせば、地からは当時の時代の光景をうつすかのように感じさせてくれる趣深き御刀

現代を生きる私たちの目にその時代、歴史を感じさせてくれます。

鎌倉時代の刀工に付くだろうと、鑑定に出したものでございます。

審査確認をしたところ室町時代でも初期の応永頃(南北朝時代の次の年号で1394-1418年)の家次と見て良いコメントと、確かに審査の際に鎌倉時代でも票が入っていたとのこと。

見解が分かれる刀と想像されます。

審査当時、花押について資料等探せなかったのですが、令和7年8月に徳川家の花押を見る機会があり、この刀の花押と似ていることが判明しました。

審査後、半年間研ぎ師の方に預けており次の審査に再度出そうとしていた御刀でございます。(本阿弥系美術研磨済 無銘は研ぎで鑑定結果が変わること有り)

家次について

南北朝期の加賀に、友重や則重の高弟とされる真景が来住して所伝を伝え室町時代を通じて繁盛します。

家次は真景系に属し、国次の子。同国の橋詰(石川県白山市橋爪町)に住したことから橋詰派とも呼称されます。

姿の良い腰反りの姿を有し、青江の家次と同銘であることから加賀青江とも称されております。ちなみにこの青江はにっかり青江で有名な青江です。

にっかり青江について

名前の由来は、一説では、近江国(滋賀県)の武士がある晩歩いていると、若い女が、にっかり笑いながら近づいてきたため、怪しんで斬り捨てたところ、翌朝、石灯籠が真っ二つになって転がっていたという伝説からと言われます。 「にっかり青江」は、その後戦国武将で織田信長の家臣・丹羽長秀から豊臣秀吉に伝わり、子の豊臣秀頼から、最後に近江国大津藩主・京極家に渡りました。

刀剣ワールド様引用

弊社の資料(刀剣要覧)では確認できないのですがインターネット上では加州家次は業物として掲載されている所もあり。

美濃の刀について

「折れず曲がらず良く切れる」

美濃物は古来より業物としても非常に名高く、業物位列にも美濃鍛治の名が多く見られます。

その切れ味は鋼が削れるなど多くの逸話が存在し 切断銘の記録では最大で七ツ胴が存在します。

そのため美濃物が良く切れるというのは有名です。

本刀、名刀所以の気品さと覇気を漂わせます。ただならぬ雰囲気を醸し出す古名刀でございます!

日本刀は日本の貴重な有形文化財でございます。

約600年以上前の貴重な古刀です。

商品の状態

*刃切れ・刃こぼれ・曲がり・撓え・膨れ・匂い切れなどございません。

*時代による、汚れ、細かな擦れ傷,劣化等はご了承ください。写真を参考にしてください。