説明

令和7年11月14日更新

↓ここに画像が表示されます。(通信環境により数十秒ほどかかる場合もございます。)

1/3

↓ここに画像が表示されます。(通信環境により数十秒ほどかかる場合もございます。)

2/3

↓ここに画像が表示されます。(通信環境により数十秒ほどかかる場合もございます。)

3/3

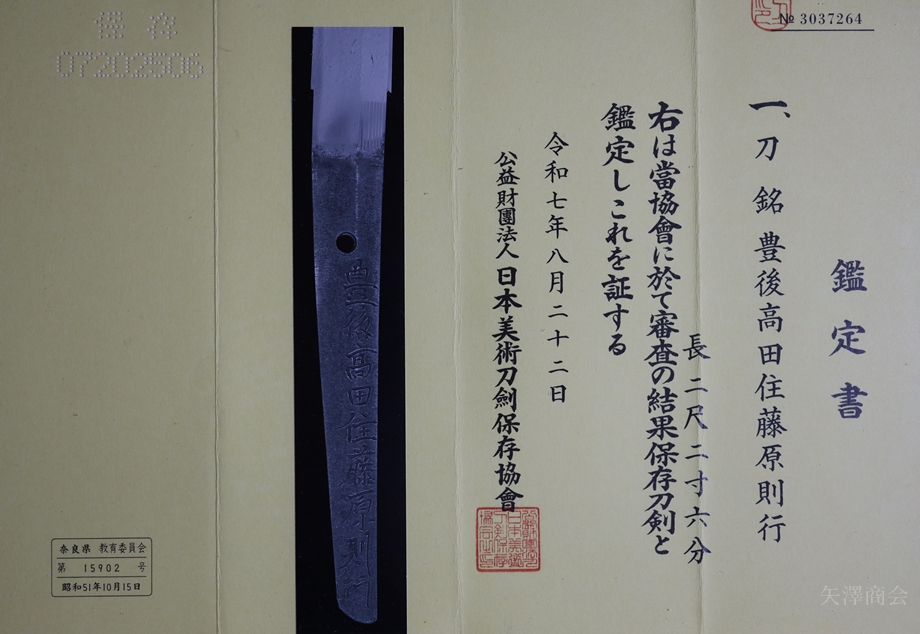

高田について

業物列位に良業物、業物に高田の刀工は複数名掲載されており、「折れず、曲がらず、良く切れる」という日本刀本来の実用性能を備えた武用刀として昔から定評有り。

鎌倉時代初期に豊後国に定秀や行平の名工がおり、南北朝時代には豊後国高田(現在の大分市)の地に筑前左文字の門人である友行が出現する。

友行は豊後高田の始祖として名高く、大山祇神社に奉納された国宝の大太刀 無銘 伝豊後友行 (野太刀拵)をはじめ重要文化財、重要美術品を含め五口の国指定品が有り。

友行は備前長船に出向き、相伝備前を学び、さらには相州鎌倉にも行き貞宗に学んだとの説有り。

『豊後国高田住友行 建武二年五月日』の作品や、正平年間(1346~69)、文和二(1353)、康安二(1362)、貞治年間(1362~67)、至徳元(1384)などの年紀作有り。

藤原高田、平高田について

南北朝期の「古高田物」と称される一派の多くは「藤原」、室町期の「末高田」一門は豪族大友宗隣に抱えられ「平」を名乗ることが多い。

新刀期に入ると「藤原」姓を復興、名に「行」の字を末尾に用いた工銘が多くなる。そのため古刀期にも藤原と銘をきる高田の刀工有り。

天下泰平のもと、武人の好尚に柔軟に応じて山城伝、相州伝、備前伝、美濃伝の各伝に熟して市中から幅広い人気を得る。

初代則行は寛文頃の刀工である。

初代則行は阿部三郎右衛門と称し、藍沢正行の門人となり『豊後住藤原則行』、『豊後高田住則行』などの銘を切る。

後代については二代長次郎則行(天和)、三代又次郎則行(元禄)、四代勘太郎則行(宝永)、五代孫兵衛則行(享保)、六代林蔵則行(明和)、七代孫次郎則次(寛政)、八代梅太郎則平(天保)、九代次八則國(嘉永)と江戸時代を通じて多いに活躍する。

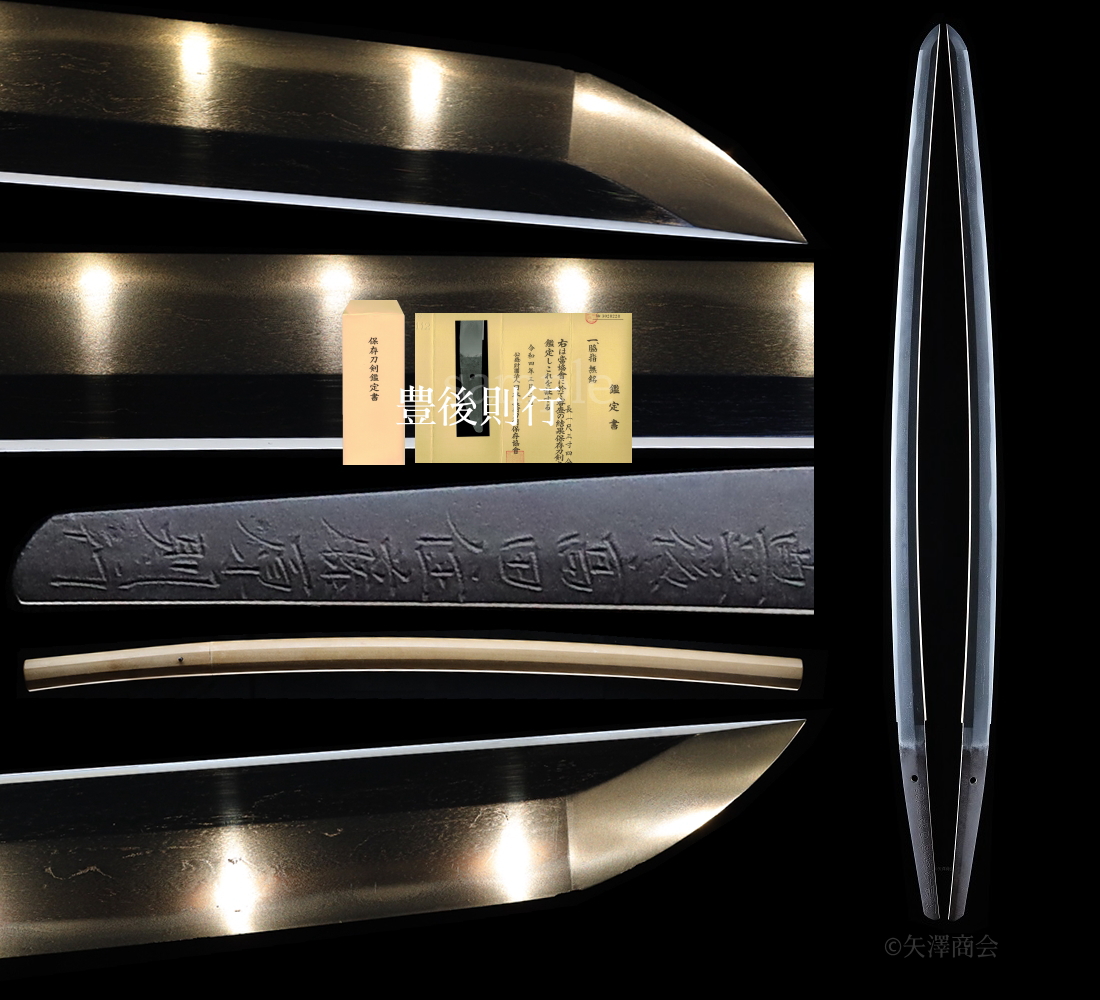

商品の状態

*刃切れ・刃絡み・曲がり・撓え・膨れ・匂い切れ・駆け出しございません。 刃こぼれ有(一般研磨で直ります)

研げば特保以上望める出来。出世ご希望の方はご相談くださいませ。