説明

↓ここに画像が表示されます。(通信環境により数十秒ほどかかる場合もございます。)

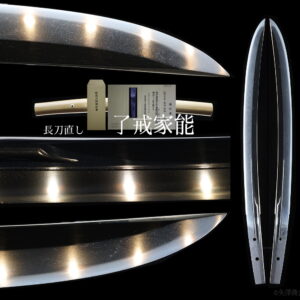

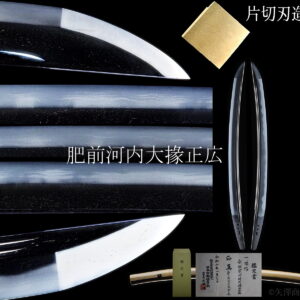

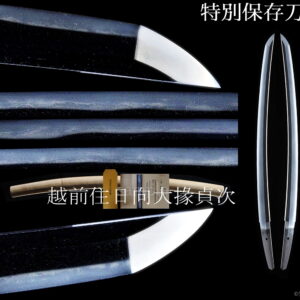

1/3

↓ここに画像が表示されます。(通信環境により数十秒ほどかかる場合もございます。)

2/3

↓ここに画像が表示されます。(通信環境により数十秒ほどかかる場合もございます。)

3/3

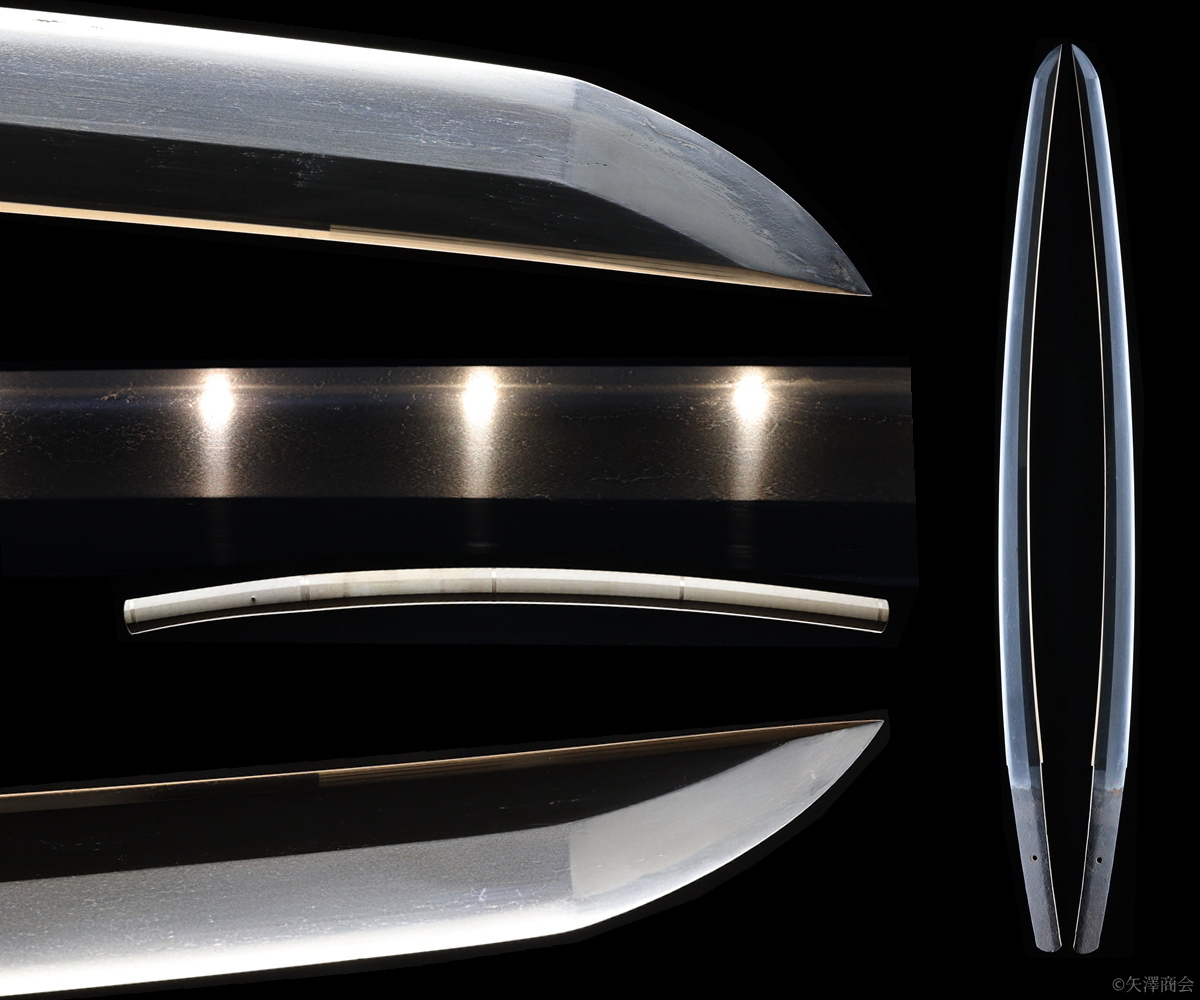

地鉄潤い、匂口に味あり

経験、研究上、折返し鍛錬や造り込み甲伏せ、四方詰等の鍛錬法によって現れる炭素量の違いによる層はその性質から、焼き入れ時温度を切先から焼き出しまで均一にして急冷しても焼き刃の硬度に差が現れるものです。

本刀はこの差が良く現れた味ある匂口の刀でございます。

肥前刀のような詰んだ均一に良く折返し鍛錬された刀で焼き刃に叢がでるのは焼き自体が均一に入ってないことになるのですが、本刀の焼きはそれとは異なり、均一な温度で焼き入れがされているように見受けられます。

これは鍛錬法等によってできる炭素量の異なる鉄の性質の現象で、本には書いて無いと思いますが鍛錬層通りに砂流し、金筋等の働きが現れるのと一緒の理屈です。

刀鍛冶もしくは研師がみれば理解してくれると思いますが、鑑定する方がこれをどう見るかは不明であり、鑑定の極めが大きく異なると予想しております。

叢=下手と見ると隠れている良い刀を見逃すかもしれません。例外がひょっこりあるものです。

鍛錬層と焼き刃を良くみるとそれがチェックできます。

面白い刀です。

古刀にしてはちょっと重いのですが、僅かに映り気も見受けられ、室町末期頃で見ていますが、鑑定は如何に。お楽しみ!

日本刀は日本の有形文化財でございます。

私たちが後世に残すべき大切な文化財です。

後世にかけて大切にしてくださる方のみご所有ください。

次の主が見つかるまでの間、一時的に弊社にてお預かりし、お世話をさせていただいております。

商品の状態

*刃切れ・目視上の刃こぼれ・刃絡み・曲がり・匂い切れ・駆け出しございません。

*時代による、汚れ、細かな擦れ傷,劣化等はご了承ください。写真を参考にしてください。